Sebelumnya, ramai konflik antara management PSIS Semarang dengan suporternya. Kemudian Kepareng atau biasa disapa Wareng, Ketua Panser Biru, menyatakan niatnya untuk urunan dalam pembelian klub kebanggaan Kota Semarang itu dari tangan Yoyok Sukawi.

Bukan hanya janji kosong di pinggir stadion, tapi kabarnya ia siap urunan kepada Junianto pemilik saham 30% PSIS Semarang. dengan dana sebesar 100 juta rupiah dan satu sertifikat tanah.

Mungkin jika dilihat sekilas, angka 100 juta rupiah belum sebanding dengan nilai sebuah klub Liga 1. Apalagi menurut manajemen PSIS, tim Laskar Mahesa Jenar ini memiliki market value sebesar 800 milyar.

Sebelumnya Junianto yang berkeinginan menyelamatkan PSIS dari isu penunggakan gaji dan lepas dari lubang degradasi. Ia sudah melakukan penawaran sebesar 15 Milyar untuk 30% saham PSIS sehingga ia akan menjadi pemilik mayoritas dengan 60% tetapi tapi tawaran tersebut ditolak.

Walaupun Junianto menjadi salah satu pemilik saham PSIS tapi sejak berbeda misi dengan Yoyok Sukawi seputar tar kelola pengelolaan klub, ia memilih tiarap.

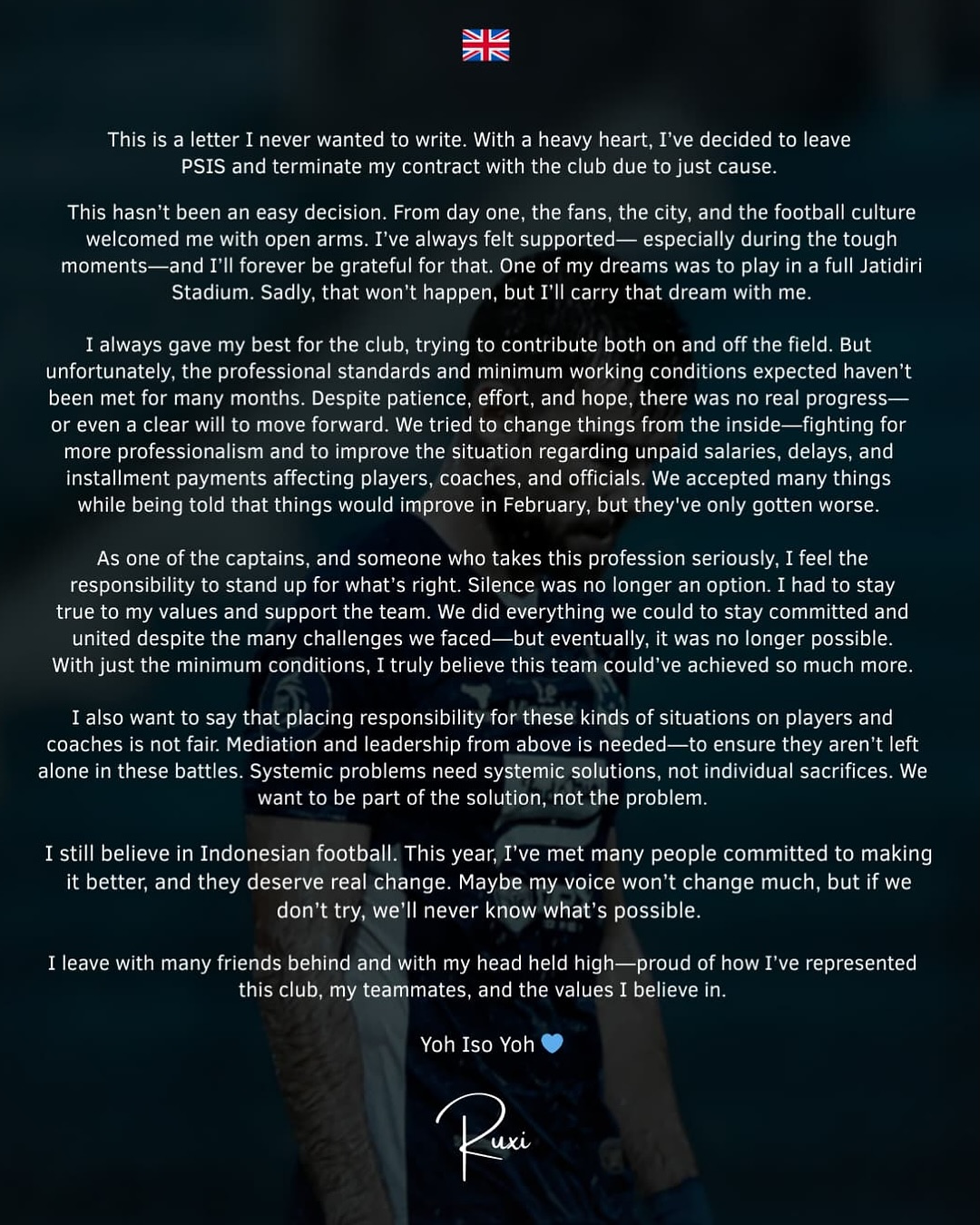

Sejak ditinggal bersemedi oleh Junianto. perlahan PSIS diera awal Junianto masuk dengan mendatangkan beberapa pemain bintang di Liga Indonesia dan membangun berbagai fasilitas penunjang pelan pelan mulai mulai turun. Pemain yang direkrut seadanya berbeda dengan musim sebelumnya dan yang paling parah isu gaji pemain yang ditunggak bahkan PSIS Semarang sampai mendapatkan sanksi FIFA 3 periode atau 1,5 tahun tidak boleh beraktivitas di bursa transfer. FIFA memberikan sanksi setelah pemain PSIS melaporkan penunggakan gaji yang ia alami. Bahkan pemain seperti Brandao dan Ruxi memutuskan mundur dari tim PSIS Semarang karena haknya sebagai pemain tidak terpenuhi.

Niat dari Wareng ini bukan soal angka. Ini tentang semangat, tentang sebuah keinginan yang menyuarakan perlawanan bahwa klub ini bukan sekadar milik pemilik saham, tapi milik mereka yang selama ini berdiri, menyanyi, dan menghidupkan suasana tribun setiap akhir pekan.

Lalu muncul pertanyaan yang lebih besar, dari aksi yang dilakukan oleh Wareng tersebut mungkinkah sebuah klub di Indonesia dimiliki dan dikelola oleh suporter, seperti yang terjadi di Jerman dengan sistem 50+1? Apakah kita bisa meniru kultur sepak bola Jerman yang sejak 1998 melindungi klub-klubnya dari kapitalisme berlebihan dan dominasi korporasi?

Mari kita bahas dari awal.

Apa Itu Aturan 50+1?

Sistem 50+1 adalah regulasi yang diterapkan oleh Liga Sepak Bola Jerman (DFL) sejak tahun 1998.

Inti dari aturan ini sederhana tapi kuat: klub sepak bola Jerman harus dimiliki setidaknya 51 persen oleh para anggotanya. Dalam praktiknya, ini berarti penggemar memiliki kekuasaan suara mayoritas dalam pengambilan keputusan strategis klub, termasuk penentuan direksi, kebijakan harga tiket, dan arah klub.

Investor, perusahaan, atau individu kaya tetap bisa menanamkan uang di klub—tapi mereka tak bisa seenaknya mengambil alih. Mereka hanya bisa memiliki maksimal 49 persen. Sisanya tetap dalam kendali klub, yang struktur dasarnya berbasis asosiasi anggota (eingetragener Verein).

Ada pengecualian, seperti Bayer Leverkusen dan Wolfsburg yang sejak awal dibentuk oleh perusahaan (Bayer AG dan Volkswagen), serta RB Leipzig yang secara teknis mematuhi aturan tapi secara praktis dikendalikan oleh Red Bull melalui struktur keanggotaan yang tertutup.

Namun, secara umum, sistem ini menjaga klub tetap menjadi milik suporternya. Hasilnya? Harga tiket di Bundesliga lebih murah dibanding liga-liga top Eropa lainnya. Suporter tetap bisa lantang untuk bersuara, bahkan mengkritik klub tanpa rasa takut terhadap jajaran manajemen klub. Dan yang paling penting, identitas klub tak mudah dijual.

PSIS Semarang: Dari Suporter ke Pemilik?

Di sinilah mimpi Wareng. PSIS Semarang bukan klub baru. Ia punya sejarah panjang, basis suporter yang militan, dan menjadi salah satu identitas Jawa Tengah bukan hanya Kota Semarang.

Tapi seperti banyak klub di Indonesia, PSIS kini dimiliki oleh figur politik, dalam hal ini Yoyok Sukawi, politisi dari Partai Demokrat yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPR.

Sumber Foto: Jateng News

Kepemilikan oleh politisi bukan hal asing di sepak bola Indonesia. Banyak klub dijadikan alat promosi politik, kendaraan elektoral, atau sekadar simbol kekuasaan.

Relasi antara klub dan pendukung sering kali timpang, suporter diminta setia, tapi tak diberi ruang untuk mengatur atau bahkan bersuara.

Di sinilah muncul kerinduan akan model kepemilikan yang lebih demokratis, lebih adil, lebih memberdayakan.

Wareng, dengan gerakannya, seperti ingin membuka jalan ke arah itu. Meski dengan nominal yang belum besar, semangatnya mewakili gagasan: bagaimana jika PSIS dibeli oleh suporternya sendiri?

Tantangan Menerapkan Sistem 50+1 di Indonesia

Tentu tak semudah menyalin aturan Jerman ke Indonesia. Ada tantangan besar, mulai dari struktur hukum, budaya, sampai tata kelola olahraga.

Pertama, soal struktur hukum. Di Jerman, klub pada dasarnya adalah asosiasi anggota. Mereka bisa membentuk entitas bisnis (GmbH) untuk urusan operasional, tapi kepemilikan tetap dipegang oleh asosiasi induk.

Di Indonesia, klub profesional berbadan hukum PT (Perseroan Terbatas). Saham bisa dimiliki oleh siapa saja, termasuk perorangan atau perusahaan, tanpa batasan maksimal.

Artinya, secara legal, belum ada regulasi yang bisa memaksa sebuah klub untuk tetap mayoritas dimiliki oleh anggotanya. Jika seorang pemilik ingin menjual 100 persen sahamnya ke investor asing, tidak ada undang-undang yang melarang.

Kedua, soal budaya. Di Jerman, sistem 50+1 berjalan karena publiknya punya tradisi panjang dalam keterlibatan sipil, keanggotaan dalam organisasi, dan literasi finansial. Di Indonesia, gagasan menjadi anggota klub sepak bola dan ikut memilih direksi masih sangat baru. Bahkan banyak suporter belum tahu bahwa opsi ini ada.

Ketiga, soal ekonomi. Untuk membeli klub seperti PSIS, dibutuhkan dana besar. Meski Wareng memberikan 100 juta rupiah dan sertifikat tanah, itu baru permulaan. Bagaimana mengumpulkan modal dari ribuan orang, mengelola uang secara transparan, dan memastikan klub tetap kompetitif adalah tantangan yang tidak kecil.

Belum lagi soal perizinan, birokrasi, dan permainan kekuasaan di balik layar sepak bola Indonesia yang, terus terang, masih sering menyulitkan inisiatif dari akar rumput.

Sulit Bukan Berarti Mustahil

Meski tantangannya besar, bukan berarti mimpi ini mustahil. Di banyak negara, model kepemilikan suporter mulai tumbuh.

Di Inggris, meski tidak ada aturan 50+1, banyak klub-klub kecil dimiliki oleh komunitas lokal. Contohnya, AFC Wimbledon yang dibentuk oleh penggemar setelah klub aslinya direlokasi, kini bermain di liga profesional dan tetap dimiliki oleh anggotanya.

_logo-svg.png)

Di Spanyol, Real Madrid dan Barcelona dimiliki oleh socios, atau anggota. Mereka punya hak suara, bahkan memilih presiden klub secara langsung.

Kuncinya ada pada niat Jika Wareng serius ingin mewujudkan kepemilikan suporter atas PSIS, langkah awalnya adalah membangun pondasi organisasi yang kuat. Bentuk koperasi suporter, ajak anggota dengan sistem yang jelas, kumpulkan dana secara transparan, dan buat model bisnis yang profesional.

Setelah itu, mereka bisa mulai negosiasi dengan pemilik saham, menawarkan akuisisi sebagian atau penuh. Bisa juga dimulai dari pembelian sebagian saham dulu sebagai “tiket masuk” ke ruang pengambilan keputusan klub.

Apa Dampaknya Jika 50+1 Diterapkan?

Jika PSIS atau klub lain di Indonesia bisa menerapkan model seperti 50+1, dampaknya bisa besar.

Pertama, suporter akan merasa memiliki. Ini bukan sekadar soal bangga punya saham, tapi soal punya suara. Mereka bisa ikut menentukan arah klub, bukan hanya mendukung dari tribun.

Kedua, transparansi akan meningkat. Jika klub dimiliki oleh ribuan orang, pengelolaan dana tak bisa lagi sembarangan. Akan ada tuntutan laporan keuangan, akuntabilitas, dan evaluasi berkala. Klub yang dikelola profesional akan lebih tahan krisis dan lebih kredibel di mata sponsor maupun regulator. Tidak ada lagi kata kata saya sudah nombok banyak bahkan sampai menjual tambak untuk menghidupi tim ini lagi.

Ketiga, klub bisa lebih berpihak pada pendukung. Harga tiket bisa lebih terjangkau. Stadion bisa menjadi ruang komunitas. Kebijakan klub tidak lagi semata soal untung rugi, tapi juga soal identitas dan nilai.

Keempat, politik bisa ditekan. Jika klub dimiliki rakyat, maka peluang disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis akan berkurang. Klub bisa berdiri tegak sebagai institusi olahraga, bukan alat elektoral.

Dari Stadion ke Ruang Rapat

Apa yang dilakukan Wareng bukan soal uang semata. Ini adalah upaya mengubah cara kita memandang klub sepak bola.

Dari entitas yang dikuasai elite, menjadi milik suporter. Dari panggung hiburan, menjadi ruang partisipasi.

Apakah sistem 50+1 bisa diterapkan di Indonesia? Bisa, tapi dengan kerja keras. Perlu regulasi baru, kesadaran kolektif, dan keberanian untuk memulai.

PSIS mungkin bisa jadi pelopor. Kota ini punya sejarah, punya basis suporter yang kuat, dan punya tradisi perlawanan yang panjang.

Mungkin langkah pertama tidak harus membeli klub seluruhnya. Tapi membeli kembali hak untuk bersuara. Dan siapa tahu, suatu hari nanti, Panser Biru tak hanya mengisi tribun, tapi juga mengisi ruang rapat direksi, membawa semangat tribun ke meja keputusan.

Dan saat itu terjadi, sejarah baru akan dimulai. Dari Semarang, untuk Indonesia. Dari gerakan Wareng, untuk semua yang percaya bahwa sepak bola adalah milik rakyat. ***

Tentang Penulis

Nama : Andre Rizal Hanafi

Biodata singkat : be a good loser

Akun Twitter : @mudahbaper32